Blog

2020.1.16

ベトナムの民家

年末年始にベトナムのハノイと、そこから約300㎞程北西にある中国国境付近の街、サパに行ってきました。

ハノイではベトナム民族学博物館の屋外展示で各地から移築された民家を見学、サパでは少数民族の村へのツアーをホテルを通じて予約、現地ガイドと共に散策しました。

ここでは民族学博物館で見た民家をご紹介します。昼食を挟み、半日以上はいました…

ハニ族の民家:ベトナム北部

最初に見学した民家です。藁葺きの屋根、塗り込めの土壁、小さな開口部…。ハノイでの気温を体感していますので、ベトナムとはいえ北方の民家だと言われれば納得の構えです。

裏手。軒高にしては貫の段数が多く中2階になる床は貫に根太を置いて、ひしぎ竹を乗せただけ。右側の柱と桁との納まりはホゾではなく、桁を貫通して柱際にクサビ状のものを打って横ズレを抑えているようです。

裏手。軒高にしては貫の段数が多く中2階になる床は貫に根太を置いて、ひしぎ竹を乗せただけ。右側の柱と桁との納まりはホゾではなく、桁を貫通して柱際にクサビ状のものを打って横ズレを抑えているようです。

屋根の隅部はハマグリのように葺かれており、垂木は丸竹、軒付(?)に当たる材料も見えます。別の民家でご紹介しますが、おそらくヤシ科の木の葉で下地を造り、その上から稲わらを葺いているようです。

屋根の隅部はハマグリのように葺かれており、垂木は丸竹、軒付(?)に当たる材料も見えます。別の民家でご紹介しますが、おそらくヤシ科の木の葉で下地を造り、その上から稲わらを葺いているようです。

内部の床は板張り。板壁は間仕切りですが桁までは達していません。当主はベッドに、他の家人はこもを敷いて寝るようです。竹細工の円卓とわらの円座のデザインに豊かな精神性を感じます。

内部の床は板張り。板壁は間仕切りですが桁までは達していません。当主はベッドに、他の家人はこもを敷いて寝るようです。竹細工の円卓とわらの円座のデザインに豊かな精神性を感じます。

ザオ族の民家:ベトナム北部

竹屋根、竹壁…

竹屋根、竹壁…

ハノイでさえ冬はシベリアからの北風がヒマラヤにあたり山脈に沿って寒気が流れこむルート。前述のハニ族の民家が建っていた北部とは別の気候地帯なのでしょう。へぎ竹を編んだ壁が遠目からでも美しい。

外観は全体が高床式住居のように見えますが、内部は土間とひしぎ竹の床部分。床部分が寝所で高床となっています。建物全体が軽いためか軸部は細く、桁や梁と呼べるような構造材は見当たりませんでした。

外観は全体が高床式住居のように見えますが、内部は土間とひしぎ竹の床部分。床部分が寝所で高床となっています。建物全体が軽いためか軸部は細く、桁や梁と呼べるような構造材は見当たりませんでした。

床下部分。もとは崖地に建っていたとのことで、掘立柱に2段の大引と根太による床組。柱を欠き込んで大引を乗せているだけのようです。右端の数段に積まれた丸竹の内側に土壇があるものと思います。

床下部分。もとは崖地に建っていたとのことで、掘立柱に2段の大引と根太による床組。柱を欠き込んで大引を乗せているだけのようです。右端の数段に積まれた丸竹の内側に土壇があるものと思います。

すぐ近くにあった小屋。掘立柱に貫、丸竹の母屋、ひしぎ竹の屋根です。川から引いた水で脱穀(?)。手前から奥に棟木の高さのみを上げているため屋根が3次曲面のように…。プロポーションも良いですね。

モン族の民家:ベトナム北部

板屋根、板壁…

板屋根、板壁…

後日、黒モン族の村に行きましたが、掘立柱で板葺きの民家は見かけませんでした。材は桧の一種だと解説にはありましたが、実際に村で見たやや古い民家の軸部は樅(もみ)で造られていました。

内部は土間のほぼ一室空間。ゴヒラの掘立柱にサス組の小屋、床梁と柱は「接合」されていません。柱の上部には動物の下顎のような骨が…「柱」の祭祀性、象徴性は日本人の感覚とも近いのかなと感じます。

内部は土間のほぼ一室空間。ゴヒラの掘立柱にサス組の小屋、床梁と柱は「接合」されていません。柱の上部には動物の下顎のような骨が…「柱」の祭祀性、象徴性は日本人の感覚とも近いのかなと感じます。

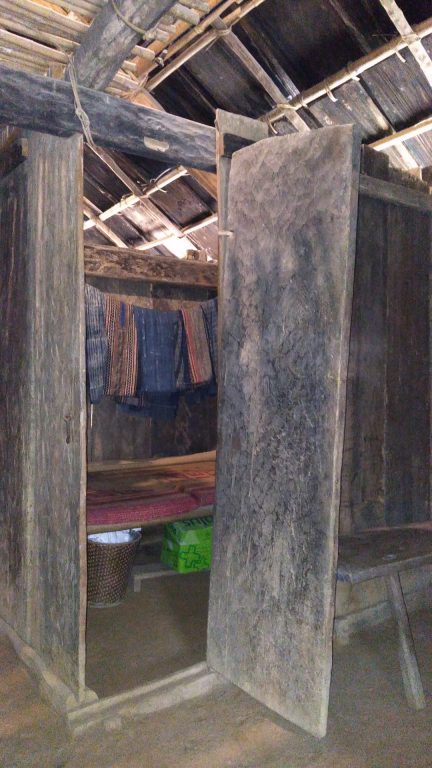

カマドの向かいには、唯一間仕切られた当主の部屋があります。扉のディテールも含めこの素朴さには心を打つものがありました。秘匿するではなく、囲うだけで成立した独特の色気とでも言うのでしょうか。

カマドの向かいには、唯一間仕切られた当主の部屋があります。扉のディテールも含めこの素朴さには心を打つものがありました。秘匿するではなく、囲うだけで成立した独特の色気とでも言うのでしょうか。

タイー族の民家:ベトナム北部

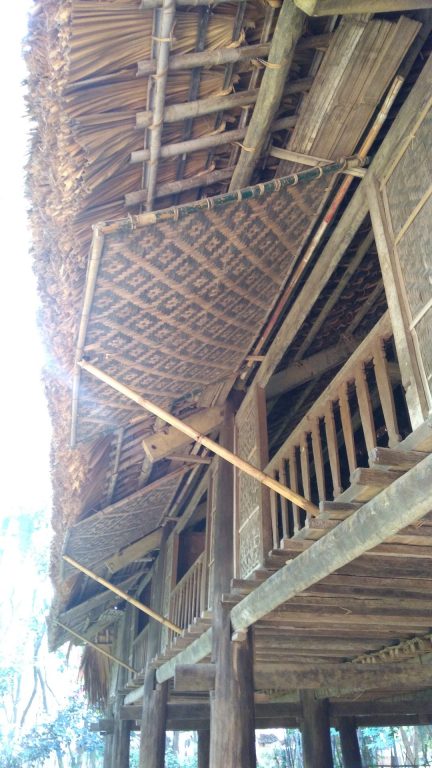

高床式住居で屋根はヤシ科の木の葉、軒先から葺き降ろされている部分は上部へアプローチする階段付近の雨除けかと思います。寄棟の妻側が棟から落ちていますが、その上部を利用して煙出しにしています。

床下部分は、家畜を飼ったり染織や農作業のための空間。これまでの民家と違い、柱は礎石建ちです。貫を通した上で丸竹の根太を渡し、ひしぎ竹の床を張っています。手前に見える木の横架材も貫です。

床下部分は、家畜を飼ったり染織や農作業のための空間。これまでの民家と違い、柱は礎石建ちです。貫を通した上で丸竹の根太を渡し、ひしぎ竹の床を張っています。手前に見える木の横架材も貫です。

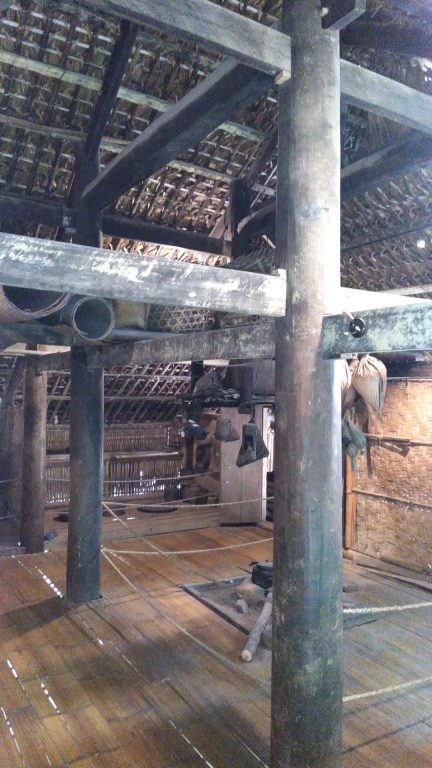

内部も貫が縦横に通っています。上部の梁間方向には、小屋梁を「ホゾ差し鼻栓打ち」で納める見慣れた仕口がありますが、結局この民家でしか見られませんでした。時代が下った民家ではないかと思います。

内部も貫が縦横に通っています。上部の梁間方向には、小屋梁を「ホゾ差し鼻栓打ち」で納める見慣れた仕口がありますが、結局この民家でしか見られませんでした。時代が下った民家ではないかと思います。

窓はへぎ竹で編まれた蔀戸ですが、袖壁も同じデザインに統一されています。床梁兼用の貫には割材の根太が細かく乗っています。内部は、乱反射した光で蔀戸の竹の皮目が強く光っていたのが印象的でした。

窓はへぎ竹で編まれた蔀戸ですが、袖壁も同じデザインに統一されています。床梁兼用の貫には割材の根太が細かく乗っています。内部は、乱反射した光で蔀戸の竹の皮目が強く光っていたのが印象的でした。

ここまではベトナムの北部少数民族の民家の遺構でした。気候などの詳しい環境条件はわかりませんが、プランや構造、使用する材料にも多様性があり、各地の生業や宗教などの文化の影響を確かに感じます。

以下からは中南部の民家をご紹介します。

バナール族の集会場:ベトナム中南部

圧巻の高さ約19m。屋根はヤシ科の木の葉の上から藁を葺いています。開口部のプロポーションとへぎ竹と割竹による壁のデザイン、軒先の曲線の調和が微笑ましく、全体のいかつさを和らげています。

圧巻の高さ約19m。屋根はヤシ科の木の葉の上から藁を葺いています。開口部のプロポーションとへぎ竹と割竹による壁のデザイン、軒先の曲線の調和が微笑ましく、全体のいかつさを和らげています。

多角形に削りだされた掘立柱に床梁として貫を入れ床組を造っています。側柱はアゴを造って貫を乗せかけているだけです。膨らんだ軒先、隅棟の丸竹も微妙なカーブを描いており技術と洗練を感じます。

多角形に削りだされた掘立柱に床梁として貫を入れ床組を造っています。側柱はアゴを造って貫を乗せかけているだけです。膨らんだ軒先、隅棟の丸竹も微妙なカーブを描いており技術と洗練を感じます。

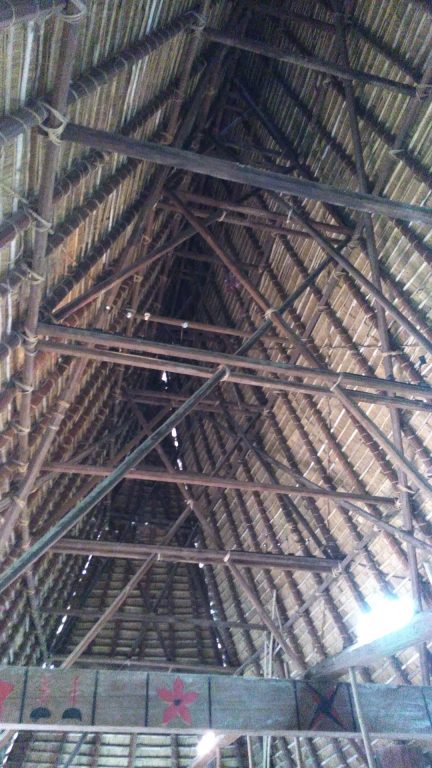

小屋組は原則、丸太の斜材と2段の水平材を抱き合わせたユニットが梁間の貫の間隔ごとに入れられ母屋的な部材同士を繋ぎ、そのユニットの間を丸太の水平材で補強しています。雑然と整然のあいだ…

小屋組は原則、丸太の斜材と2段の水平材を抱き合わせたユニットが梁間の貫の間隔ごとに入れられ母屋的な部材同士を繋ぎ、そのユニットの間を丸太の水平材で補強しています。雑然と整然のあいだ…

柱は中途で切れて突き通した貫が出桁を受けます。サス(むしろ垂木?)のズレ止めにクサビが打たれています。斜材の根元は柱と貫の接合部付近に納まっています。屋中(小舞?)竹の上にはヤシ科の木の葉。

柱は中途で切れて突き通した貫が出桁を受けます。サス(むしろ垂木?)のズレ止めにクサビが打たれています。斜材の根元は柱と貫の接合部付近に納まっています。屋中(小舞?)竹の上にはヤシ科の木の葉。

チャム族の民家:ベトナム中南部

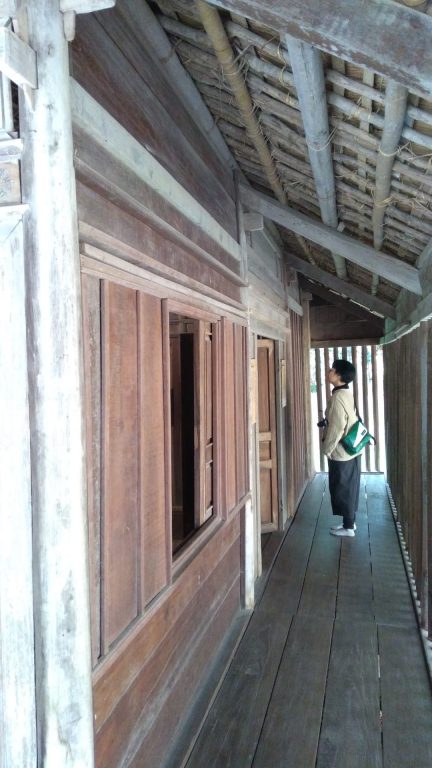

置屋根の民家。屋根葺き材は天然スレートのようです。一部のケラバや棟は漆喰で補強されており、強風の影響がある地域なのかもしれません。竪格子の内側が縁廊下のようになっており半外部的な空間です。

手前側のケラバが漆喰で補強され、下部は竪格子が入っていますので、手前側から風が吹く地域に建っていたのかと思います。比較的高い礎石の上に土台が乗り、湿潤な地域に建っていたことも想像させます。

手前側のケラバが漆喰で補強され、下部は竪格子が入っていますので、手前側から風が吹く地域に建っていたのかと思います。比較的高い礎石の上に土台が乗り、湿潤な地域に建っていたことも想像させます。

縁廊下の内部。竪格子を外す出入口は、就寝時などは再びはめて外されないようなディテールになっていました。実質的には板壁の中が室内です。材種は不明ですが、壁や建具は凝った意匠が施されています。

縁廊下の内部。竪格子を外す出入口は、就寝時などは再びはめて外されないようなディテールになっていました。実質的には板壁の中が室内です。材種は不明ですが、壁や建具は凝った意匠が施されています。

室内は丸柱と、虹梁とはいかないまでも精緻な細工がされた梁があらわされています。妻壁は凝っていますが桁行は土壁です。お寺のような雰囲気のためか、空間の大きさのわりにやや堅苦しく感じました。

室内は丸柱と、虹梁とはいかないまでも精緻な細工がされた梁があらわされています。妻壁は凝っていますが桁行は土壁です。お寺のような雰囲気のためか、空間の大きさのわりにやや堅苦しく感じました。

長々とご紹介してきましたが、最後にざっくりと感想を…

北部、中南部に関わらず内部は基本的に一室空間で原初的な民家の構成ですが、土間式でも高床式でも、全体としてそこはかとない温もりと素朴さの中にある洗練、居心地の良さを感じました。ある土壁の民家では、何気なくテーブルが置かれた、とても気持ちよさそうな窓辺もありました。

地域によって材料や構法に差が出るのは頷けますが、日本と違いベトナムには地震が少ないせいか、構造的にはとてもあっけらかんとした印象です。特に「ホゾを造り出す」という工作がなされておらず、基本的には柱に孔をあけて貫を通すか、柱を削って横架材を落とし込む、原初的な技術で建てられています。また竹を多用していることも北部、中南部とも共通していて、へぎ竹で編んだ壁のデザインやひしぎ竹で床を張る工夫と技術はこの地域の環境条件ならではかと思います。

稲作を行い、木を使う文化は日本とも共通ですが、気候条件に対する構えや森林環境などによる材料の相違、独自の染織技術や農耕の方法が伴う生業の在り方など、暮らしと建築が密接に関わっていたかつての空気を少しでも感じることができたことが一番の感動でした。

ありがとう、ベトナム!

番外編@ハノイ

ハノイの旧市街にあるおかゆの店、というか人さまの店の軒先…。食べたおかゆはコメの固形物なし。でもとてもうまい!

ハノイの旧市街にあるおかゆの店、というか人さまの店の軒先…。食べたおかゆはコメの固形物なし。でもとてもうまい!

なんともいえない雑然としたファサードの集合住宅と手前に広がる路上市場の風景。店先に並ぶ野菜と、売り子のおねえさんがほぼシンクロしてとってもカラフル。

なんともいえない雑然としたファサードの集合住宅と手前に広がる路上市場の風景。店先に並ぶ野菜と、売り子のおねえさんがほぼシンクロしてとってもカラフル。

番外編@サパ

地元の人も通うお店で「サパ鍋」をいただきました。鱒やきのこや野菜がたっぷり。鍋に浮いているのは日本の麩に似たもの。とにかく出汁がうまく、ハノイビールがどんどん進みます。でも安い…

サパで一番うまいと評判のフォーの店で、地元民のご用達。柑橘類をしぼり、ミントを乗せていただきます。これがおそろしくうまい!! 朝から酔っぱらいのおっさんにジンを呑まされつつ食べました…

番外編@ラオチャイ村

棚田の風景。ワンシーズン1回の稲作のはずですが、この時期に水を張っている理由は聞かずじまい…

左手に広がる村に向かって現地ガイドと村の女性たちとともに坂を下っていきます。打って間もないコンクリートの舗装をやや滑りながら…そんな中でもたくましく(?)走っていくバイクが!

独特の民族衣装は麻が原料。麻の繊維を拠りながら歩く現地の女性を真似て妻も挑戦しますが、全くうまくいかず(苦笑)…彼女たちの指には、藍染の仕事の跡が染み込んでいます。

水牛に「そっちはダメ!」というお犬。

比較的新しい民家。棟持ち柱と貫による構造。

緩やかな勾配の棚田の中に点在する黒モン族の民家。独特の風景です。伝統的には藁葺屋根だと聞きましたが、今はほとんどがスレートかトタンです。それでもこの風景はとても貴重だと感じます。

思いがけず長い記載になってしまいました。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。